Dachentwässerung nach neuer ÖNORM B 2501! Was ist Neu?

Immer wieder sind Gebäudeschäden zu beklagen, die durch Schäden an der Dachentwässerung verursacht werden. Verstopfte Dachabläufe und Dachrinnen durch Laub oder nach Hagelschlag können fatale Folgen haben. Aber auch schlecht geplante oder mangelhaft ausgeführte Dachentwässerungen können zu Wasserschäden an Gebäuden führen.

Bei der Planung einer Dachentwässerung sind folgende Grundsätze in jedem Fall zu berücksichtigen. Kein Notüberlauf darf auf öffentlichen Grund gehen und keine Entwässerung darf den Nachbarn schädigen. Regen- und Schmutzwasser sind getrennt zu führen.

Bereits seit dem Jahr 2000 hat die ÖNORM EN 12056-3; Teil3: Dachentwässerung, Planung und Bemessung Gültigkeit, auch in Österreich. Aber erst seit dem 1.8.2016 exisitiert die nationale Umsetzungsnorm ÖNORM B 2501 in ihrer letztgültigen Fassung.

Grundsätzlich sollte das Regenwasser vor Ort versickert werden. Ist eine Einleitung in einen öffentlichen Kanal geplant, so kann der Kanalbetreiber Maximalmengen für die Einleitung festlegen oder gar den Bau eines Retentionsbecken oder eines Pufferbehälters vorschreiben. Grundsätzlich ist im Gebäude ein Trennsystem, mit nachstehenden Vorgaben zu planen:

- Füllgrad 80%

- Mindestnennweite DN100

- Mindestgefälle 1% oder mind. 0,7m/s

- Einzelbögen max.45° oder r= <500 mm

Wichtiges Kriterium für die Planung ist die Bemessungsregenspende r. Die Entwässerung von Dachflächen muss auf ein 5-minütiges, 5-jährliches Regenereignis ausgelegt sein. Bei der Grundstücksentwässerung gilt eine Bemessungsregensepende 5-minütig, 2-jährlich. Die Notentwässerung jeder Dachfläche muss einem 100-jährigen Starkregenereignis Stand halten, nicht für sich isoliert betrachtet, sondern im Zusammenspiel mit der Dachentwässerung!

Datensätze zur Bemessungsregenspende sind auf der Homepage des Umweltministeriums verfügbar. Für die Stadt Linz bedeutet das beispielsweise folgendes:

- 2-jährig: 343 Liter / (s.ha)

- 5-jährig: 433

- 100-jährig: 733

Weiters sind bei der Dachentwässerung Schlagregen von Wänden und Dächern zu berücksichtigen. Ist eine Wand durch einen Dachvorsprung, zumindest zum Teil vor Schlagregen geschützt, so wird der Schlagregen mit einem Winkel von 26° gegenüber der Lotrechten betrachtet. Die dadurch reduzierte und verbleibende Fläche der Wand muss mit einem Faktor von 50% zur Fläche des angrenzenden Flachdaches addiert werden.

Für den Bemessungsregen gilt folgende einfache Formel:

Q = r . A . C

Q = Regenabluss (Liter pro Sekunde)

r = Bemessungsregenspende (in Liter pro Sekunde und ha)

A = Wirksame Dachfläche (in m2)

C = Abflussbeiwert

Grundsätzlich gilt: je mehr Speicherfähigkeit ein Dachaufbau besitzt, umso geringer ist der Abflussbeiwert C. Ziegeldächer, Blechdächer, Foliendächer sind mit einem Abflussbeiwert von C=1,0 zu bewerten. Für Kiesdächer, Kieswege, Pflasterungen ohne Fugenverguß und Extensivbegrünungen mit weniger als 8 cm Schichtdicke sind mit einem C-Wert von 0,8 zu bewerten. Für reduzierte Extensivbegrünungen ab 8 cm Schichtdicke beträgt der Abflussbeiwert C=0,5. Für Intensiv-Begrünungen ab 25 cm Stärke kann ein Abflussbeiwert von C=0,1 verwendet werden.

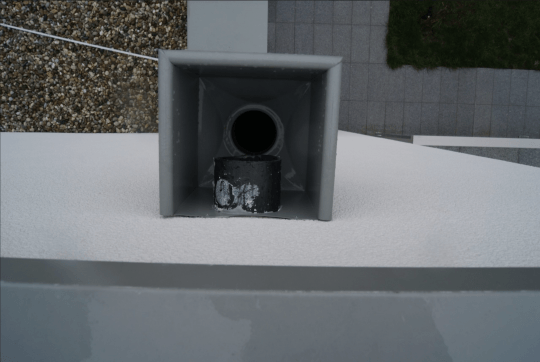

Kennt man nun den Abflussleistung seines Dachablaufes (Gully, Attikagully oder Speier), so kann man Anzahl und Lage der Dachabläufe, für die Dach-, wie die Notentwässerung, planen. Bei der Lage sollte man beachten, dass bei einem Flachdach ein Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Laufmeter) einzuhalten ist. Kurze Wege zum Dachablauf sorgen für eine rasche Entwässerung und ersparen Probleme bei Anschlußhöhen!

Für Rückfragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung!

Dipl.-Ing. Dr. Hannes Lehner

Bausachverständiger / Baugutachter

+43 660 68 277 09

office@sv-lehner.at;

www.sv-lehner.at